Сегодня 15 лет со дня основания танцевальной компании По.В.С.Танцы, важной части прошлого и настоящего современного танца в России.

Накануне юбилея мы поговорили с со-основателями компании Александрой Конниковой и Альбертом Альбертом о последнем большом периоде изменений, о реакции зрителей и критиков, о людях, редких, неслучайных и удивительных, которые были ко всему этому причастны.

О ТРАНСФОРМАЦИИ.

Катя Ганюшина: Мы смотрели записи ваших работ, и у нас создалось ощущение, что у вас в какой-то момент произошли серьезные изменения. Вот, например, «ШумЗо» совершенно другой по сравнению с тем, что вы делали, например, в 2008 году. Складывается ощущение, что 5 лет назад это был жесткий путь поиска, который никто вообще не понимал, но вы знали, что вам надо просто пройти через это. Это соотносится как-то с тем, что у вас происходило, или это только внешнее впечатление?

Альберт Альберт: Это приятно слышать, то, что ты говоришь. То, что тебе показалось, что ты увидела какую-то разницу. Приятно по многим причинам, остановлюсь на некоторых. Мне кажется, что мы все, кто занимается всем, что связано с современным, достаточно много сил и внимания долгое время уделяли тому, чтобы знать, что происходит вокруг. Здесь ли, в Европе ли, в Штатах. Как это происходит? Что круто? Что интересно? Что нам нравится? И осознанно или неосознанно какие-то вещи оказывали очень сильное влияние на нас, и мы какое-то время находились под этим влиянием. И может даже подсознательно или внутренне хотели быть на что-то похожими, или какие-то вещи вдохновляли нас. Потом, через какое-то время, эта связь, или эта необходимость, скажем, ослабла. Я имею ввиду, желание за что-то зацепиться, быть в контексте, не опоздать на поезд, который еще даже не тронулся.

КГ: А как, почему это вдруг случилось?

АА: Почему это вдруг случилось? Ну, я могу же только о себе говорить, и то, ошибочно. Наверное, мне надоело. Мы успокоились по поводу соответствия, игр с социумом и тому подобного. Мы успокоились по поводу отождествления себя с какой либо системой или организацией, которая, якобы, занимается тем, что называется современным искусством или современным танцем. В какие-то моменты вдруг увидели это чуть иначе, и это как-то приятно нас расслабило. Возникла какая-то опьяняющая местами необязательность, некое понимание, что удовольствие может длиться вечно. Но, это было, конечно же, иллюзорно, и в то же время как-то очень приятно и очень заманчиво. И это стало реально вдохновлять. Потом, к тому моменту появились новые люди, новые лица, с которыми нам было очень любопытно идти вместе, и делать какие-то работы вместе.

Это вообще редкость. Даже просто когда люди вовремя приходят.

КГ: А вы можете назвать эти лица?

АА: Нет, конечно же, нет, это очень таинственные лица… Да нет, конечно же, можем.

Саша Конникова: Илья Беленков и Саша Андрияшкин.

АА: Появились крепкие парни, из Сибири, что тоже немаловажно, неиспорченные представлениями о столице, с таким сильным желанием, достаточно агрессивным по отношению к большому городу. И это была для нас огромная радость, потому что это были какие-то редкие люди…

СК: … редкие, да…

АА: … которые были и остаются очень обязательными. Это вообще редкость. Даже просто когда люди вовремя приходят. Когда они соответствуют своим словам, своим действиям, когда они уважают то, что они делают, время, свое и окружающих. И они в этом плане очень клевые! Потом, была девочка юная, Соня Левина, не по годам взрослая. Вот, это были те самые новые люди, с которыми мы делали ряд каких-то работ, для нас очень важных.

СК: То есть, эта трансформация, о которой речь, для нас она отчетливо началась в 2008. С работы «Ночи и дни». Трансформация именно в сторону того, что ничего не имеет значения, кроме своего какого-то интереса и попытки разобраться с собой внутри этой истории, которую мы называем современный танец. У нас такой тезис был одно время, каждый следующий наш спектакль должен быть не похож на предыдущий. Мы все время себе бросали вызов, мы сами себя проверяли, насколько мы свободны. И вот, видимо, с 2008-го это история тоже как-то растворяется. Спектакли могут оказаться непохожими друг на друга, но мы уже не бросаем никакого вызова себе, просто что-то следующее возникает. Необходимость следующего вопроса возникает. Необходимость осмысления художественного.

КГ: Получается, если до этого основным мотиватором или мотором создания чего-то был этот вызов себе, то…

АА: Я не думаю, что это было основным…

СК: Нет, основным, я думаю, была непреодолимая потребность создавать, творить.

АА: Я думаю, чтобы реально ответить на твой вопрос, что же был основным, надо еще лет пару. Сейчас мы также в вопросе: что же было основным? Но это было одним из, безусловно. И этот вызов, он, скорее, про некое представление о том, что же делать, чтобы держать себя в форме.

И вот, мы 3 минуты лежим и слышим, как волна начинает подыматься, люди встают, смотрят, может что-то там случилось

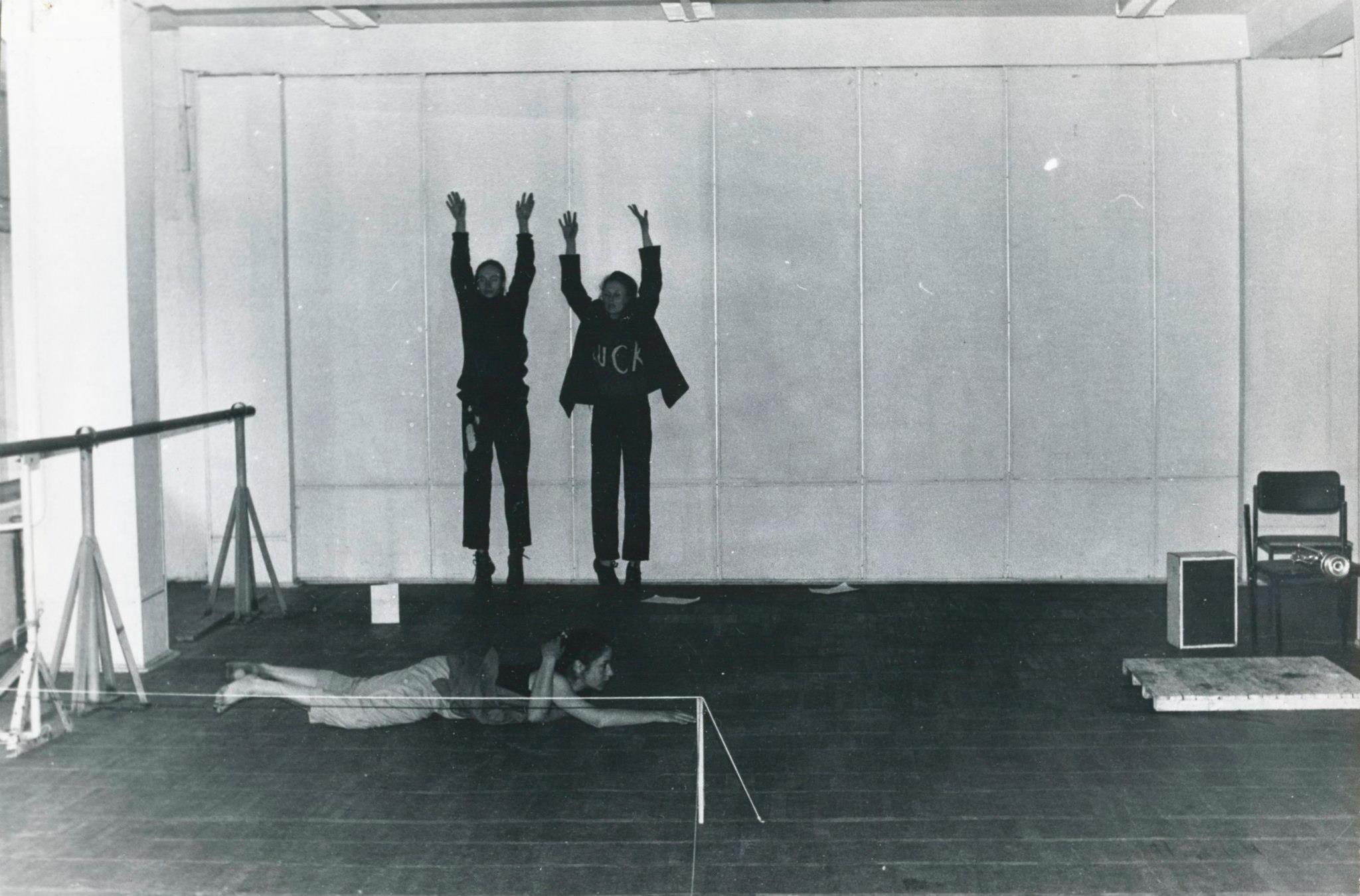

СК: Я помню, был какой-то импровизационный перформанс, где было такое правило. Нужно было в какой-то момент обязательно выйти и сказать: «Я — плохая танцовщица.» И надо было это честно сказать… Это же обратная сторона той же медали… Да, я думаю, что в «Ночи и дни» было исследование, но все еще был вызов. Это какой-то переходный этап был. У нас же спектакль начинался с того, что мы ничего не делали 3 минуты, мы лежали на сцене…

АА: …мы ничего не делали 3 минуты. И было очень забавно. Мы знали, где будет премьера, она была в Костроме. И это не Москва, публика там целомудренная по-хорошему, неиспорченная. И вот, мы 3 минуты лежим и слышим, как волна начинает подыматься, люди встают, смотрят, может что-то там случилось…

СК: …а мы неподвижные, у нас свои задачи. И люди постепенно кипешат, кипешат. И вот — 3 минуты на исходе — мы начинаем двигаться, и люди, наоборот, успокаиваются. И это такое волшебство! Это прямо про это был спектакль, и все это происходило, и при этом, в этом, конечно, был вызов. А еще, мы были в Кирове с этим спектаклем «Ночи и дни». Там было позитивное обсуждение со зрителями, и всем очень понравилось. И вот, какая-то женщина все-таки говорит: «Ну, вот, а все-таки, есть сюжет у этого спектакля? Вот, про что был этот спектакль, этот дуэт?». И мне как-то захотелось так ответить, я говорю: «Ну, конечно же, это про семейную пару! Вот они спят, потом они («Ночи и дни» же называется) встают и идут каждый на работу, по своим делам (там по композиции мы танцевали отдельно, потом снова лежали, потом танцевали в контакте). Потом, на следующий день это выходной, поэтому они вместе идут в парк, в кино, а потом у него бессоница, а она спит. Ну, вот просто про это.» И танцоры, которые там были, наши коллеги, они так смеялись над этим. Но в то же время это тоже было правдой.

Есть тут такое представление, такая традиция, что люди, которые занимаются или думают, что занимаются, искусством, они немножко такие духоборцы. Чтобы непросто так, чтоб как минимум Поэт и Гражданин.

АА: Это, с одной стороны, было правдой…

СК: …это же могло быть так?

АА: Могло быть. Мы так не думали, но, вот сейчас я думаю об этом, что, если сейчас я бы поставил задачу такую? Мне реально было бы это интересно.

СК: Ну, мы же костюмы когда выбирали, у нас был образ: давай оденемся как обыватели из Канады. Почему-то у нас был такой образ…

АА: Все, что связано с костюмами, нас вообще это трогало, потому что это вообще легче всего. Надел какую-то вещь, и все, зрителю все понятно. И все как бы нормально. «Ты все понял, все, расслабься, больше не приставай с вопросами». Мне кажется, тогда все равно еще было… Смешно про это говорить, но мы все-таки на этой территории, я имею в виду Россию или СНГ. Есть тут такое представление, такая традиция, что люди, которые занимаются или думают, что занимаются, искусством, они немножко такие духоборцы. Чтобы непросто так, чтоб как минимум Поэт и Гражданин. Но ни в коем случае не как просто такой же человек, как врач, сапожник, портной. И как только возникает этот, так называемый, диалог — а потребность в нем всегда была — то все равно это некое: ну, что вы можете спросить? Вы ж все равно не понимаете этой тонкости. Я просто еще вспоминаю свои рефлексии очень мощные в связи с этими, так называемыми, беседами. С одной стороны, тебе любопытно услышать людей, но ты готов слышать только какие-то позитивные вещи, а остальное, мало того, что ты не слышишь, ты категорически против, и объясняешь, что вы просто ошибаетесь…

СК: …вы просто не поняли…

АА: …вы просто ошибаетесь! то, что я делаю, это очень хорошо…

СК: …если вам не понравилось, вы просто не поняли…

О ЗРИТЕЛЯХ И КРИТИКАХ.

Анна Кравченко: Ну, это очень тяжело продолжать дискуссию, когда ты чувствуешь, что нет участия.

АА: Да, когда нет интереса в этом. Мы же заняты тем, что мы хотим поддержать этот воланчик, а не тем, что я сильнее ударю сейчас, попробуй поймай. А тут же ситуация: я сильнее ударю, я сейчас так покажу, что ты офигеешь просто! я сейчас такой спектакль покажу! я сейчас такую тему подниму!

АК: А как это было для вас в самом начале? Это отношение со зрителем? В тот момент для вас важен был зритель, что я делаю, как меня понимают или не понимают?

СК: Ну, конечно, когда мы начинали, конечно.

АА: Он всегда был важен.

СК: Он был очень важным, и всегда было очень волнительно.

АА: Сейчас по-другому.

СК: Ну, да, сейчас по-другому. Ты сейчас понимаешь, что ты всегда выиграешь. А тогда ты чувствовал, что ты можешь проиграть… Ну, это страх, это же страх. Ты делаешь то, во что ты веришь…

АА: …ты очень боишься, если это не примут. Потому что если это не примут…

СК: …потому что ты как будто от этого зависишь. Если это не примут, если это никому не понравится, то, что же дальше делать?

АА: То зачем же жить?

Если мы получали рефлексию где-то о том, что мы крутые танцовщики, для нас это звучало совершенно не так, как для тех, кто учился танцевать.

КГ: Это вроде как тебя определяет, и по сути не принимают тебя. А если тебя не принимают…

СК: Ну, да, ты же отождествляешь себя с этим, особенно поначалу, потому что ты рискуешь. Сейчас мы также в это вовлечены, но как-то не так с этим отождествляемся. В силу опыта, а может, в силу еще чего-то…

АА: Здесь еще такой немаловажный момент. У нас ведь драматическое образование. То есть, мы прошли несколько лет обучению актерскому ремеслу. И с одной стороны, была некая уверенность, что я знаю, как это сделать. Меня этому учили, что я 5 лет зря? Да я отличник, у меня «корочка»! А с другой стороны, были огромные претензии к себе по поводу того, что у меня нет образования танцевального или хореографического…

СК: Если мы получали рефлексию где-то о том, что мы крутые танцовщики, для нас это звучало совершенно не так, как для тех, кто учился танцевать. Если мы где-то это слышали, для нас это звучало супер как круто, потому что у нас было ощущение, что мы все время недотанцовщики.

АА: …оно до сих пор осталось…

СК: И что мы все время вроде учим других, и в то же время сами все время учимся танцевать, потому что у нас нет этой школы.

А стоило ли ждать этого момента, когда все назовут это танцем?

КГ: То есть, отсутствие вот этой «корочки», этого специального образования, оно не давало свободы? Мол, меня не учили, поэтому я тут делаю, что хочу.

АА: Нет. Плюс, мы же про эту страну говорим. Ты выходишь заниматься современным танцем, а люди с чем сравнивают? То есть, ты играешь в хоккей с мячом, а они смотрели только классический балет. Они сравнивают, исходя из определенных представлений…

СК: Да, тут еще никто не знал, что вся Европа делает так. И конечно, нам очень нравилось то, что здесь не видели, и то, что делается в Европе. Очень нравилась эта эстетика, это ощущение.

АА: Потом, мы находились под влиянием работы с Сашей Вальц. Безусловно, это наложило какое-то представление, отпечаток, дало импульс.

СК: Нам хотелось этим поделиться. Подражание еще было из-за этого.

АА: Да, об этом речь как раз. Мы видели офигенных танцовщиков, мы с ними работали вместе, они нас учили многим вещам, и это было, конечно, круто! И ты автоматически попадаешь под это влияние, и очень долго находишься под ним.

СК: Когда мы выступали в Нью-Йорке в 2006 году с «3petiX», там вышла статья, в которой было написано, что-то вроде «офигенная техника, как будто не два, а десять танцовщиков». И мы: «О, наконец!»

АА: «Ну, наконец-то!»

Благодаря этому на 25 лет 50% зрителей не в состоянии видеть ничего, потому что для многих очень важно то, что они читают.

СК: И к тому же это американский критик! А в России все продолжают говорить: «Какой-то странный пластический театр, это не танец». Про ту же самую работу.

АА: «Они неплохие артисты, но где танец?»

СК: И мы думаем, ну, когда же уже у нас? сколько это будет продолжаться?

АК: А стоило ли ждать этого момента, когда все назовут это танцем? Или стоило просто назвать это все перформансом и успокоиться? И за этим как бы спрятаться?

АА: А, нет, зачем? Я думаю, можно просто успокоиться. Потому что те люди, которые дают эти определения (я сейчас никоим образом не хочу обидеть этих людей), они всегда опаздывают. Они реально опаздывают лет на двадцать, на сорок, на пятьдесят. Они даже опаздывают по сравнению с публикой, которая сейчас приходит, или тогда приходила. Например, девушка, которая раньше занималась народными танцами, и потом стала заниматься критикой, в связи с тем, что получила, видимо, какую-то травму, неважно, она стала писать и рефлексировать отсутствие возможности своей. И эта рефлексия передалась огромному количеству умов, вот это искаженное представление, что современный танец — это то, о чем пишет человек, который не в состоянии сам сейчас танцевать. Благодаря этому на 25 лет 50% зрителей не в состоянии видеть ничего, потому что для многих очень важно то, что они читают.

КГ: Ну, и это логично, если ты не разбираешься, ты идешь читать.

СК: Ты знаешь, что интересно, когда нам стало все равно, что о нас пишут, про нас перестали писать. Мне кажется, за последние пять лет про нас не написано ни одной статьи. Хотя мы делаем все время что-то новое, по два, ну, по одному точно спектаклю в год выпускаем. К нам вообще не ходит ни один критик.

АА: Потому что критики не ходят смотреть, они ходят работать, это нормально.

«Наши соседи, боже мой, они опять включили этот кошмар!»

АК: Ну, то есть там нет живого интереса.

СК: Про спектакль «Практика вероятности» были последние статьи, мне кажется, написанные про нас.

АА: Очень хорошую статью написала мама Сони Левиной.

СК: Это веселая история, потому что сперва вышли две статьи критиков, которые писали всегда про все спектакли и про нас не первый раз. И они были отвратительные. Из серии, они ходят, а не танцуют, зачем разделись. Это было отсутствие анализа.

КГ: Они были с позиций того мира, в котором они живут.

АА: Да, они из серии: «Наши соседи, боже мой, они опять включили этот кошмар!»

СК: А мама Сони Левиной была критиком театральным, но на тот момент она уже не работала, но она не выдержала. И написала статью, где она разобрала спектакль и статьи тех людей, которые о нем написали.

АА: Очень грамотно, очень профессионально. Не потому что это в нашу защиту… Но это уже были последние игры такие, нам уже было просто всем весело.

О СМЫСЛАХ И КАТЕГОРИЯХ.

АК: Ну, а вот как это было для вас самих? Мы сейчас говорили про то, как это воспринималось другими, а как это поменялось для вас самих? С какими категориями вы жили тогда, и к каким категориям вы пришли сейчас?

СК: Ну, конечно, все не так однозначно будет. Все перемешано. Но, наверное, до этой трансформации, мы жили такими категориями, как язык, язык драматургии, драматургии в определенном смысле слова, конечно же. А после этого — это стали категории исследования движения, и это уже другие категории, чем язык, поиски языка. Какой-то мистический опыт, связанный с пространством и временем. И, с другой стороны, когда мы говорим про исследование, это что-то, что приближается к понятию технологии, метода, каким-то образом друг в друга интегрированные. И мы, может быть, не сторонники того, чтобы заниматься технологией в чистом виде. Иногда можно и нужно этим заниматься, но в качестве упражнения, и это все равно невозможно отделить от другого какого-то пространства личного восприятия.

Человеку удобно думать, как Саша привела пример, что это был спектакль про пару, которая провела свой день.

АА: У нас, как-то случилось, что мы развернули взгляд в себя больше. Не то, чтобы мы закрылись, нет, просто все самые оптимальные системы, технологии, которые придуманы, они внутри меня. Больше туда было определено. Как я это делаю? Что я делаю? А если вот так или иначе? Очень простые какие-то вещи. Моя последовательность событий какова? Что я делаю раньше? Я раньше снимаю ботинки или мою руки? Не в смысле какой-то глубокий психологический анализ, скорее какая-то такая возможность наблюдать свою реакцию на окружающую ситуацию. И я согласен с Сашей, что это все настолько переплетено. И то, что проявляет мое тело, это то, чем живу я временами, или как я живу. Ты понимаешь, что все настолько проявляется, и может это невозможно понять, но почувствовать это, мне кажется, возможно. Когда ты наблюдаешь даже за собой, и ты вдруг понимаешь, что твои движения стали иметь такую амплитуду, или стали тяготеть к этому.

АК: Знаешь, что интересно? Ты сказал, что это что-то личное, и если от этого слова пойти, то можно представить детство, какие-то свои переживания. А вы через это личное вышли на какие-то общие абстрактные категории. И вот это интересно. Как, попадая в личное, ты оказываешься на глубоком уровне, на уровне бытия? Это, вроде, что-то общее, всем близкое, но человеку тяжело об этом думать. Человеку удобно думать, как Саша привела пример, что это был спектакль про пару, которая провела свой день. И вот тут ему комфортно, он тут ищет себе общее, и с тобой отождествляется.

СК: Ну, да, и ему сложнее думать, что есть время для этого, а есть — для того.

АА: Наш приятель как-то посмотрел наш спектакль «M23». Он такой, очень прогрессивный режиссер драматический. И он забавно это прокомментировал: «Ну, это круто! Вот женщина какая-то, мужчина. Вот, просто любовь у них.»

СК: Никаких концепций. «Здорово!»

АА: Да, никаких концепций, это просто «здорово».

СК: Но это все равно была обманка, хотя мы были одеты не как мужчина и женщина, я имею в виду, не было каких-то маркеров, как, например, в том же «Ночи и дни». В «М23» история была про наблюдение — это тоже был вызов своего рода — как продолжение той темы. А что это, когда один действует, а другой смотрит?

Самое плохое, что мы слышали за последние 3 года, это «я не понял».

АА: И, опять же, мы проводили мастер-классы и увидели своих коллег, которые смотрят на людей, которые что-то показывают, и это было так интересно. Потом, знаешь, очень мало людей в жизни, на которых ты можешь долго смотреть. Мне очень приятно смотреть на Александру, и я подумал, это круто, я буду просто сидеть и смотреть на нее.

СК: И дальше, понятно, мы запустили какое-то невероятное количество слоев, они сами собой запустились. Какие-то соло, которые мы делали, они тоже были связаны как-то с этими идеями наблюдения за собой или наблюдения за чем-то. И в результате это была какая-то бесконечная матрешка: наблюдения за наблюдающим, наблюдающим за собой и так далее. Но вот, люди говорили, какая трогательная история про семейные отношения. И, наверное, что-то там было и от этого.

АА: Каждый видит то, что ему легче считывать.

СК: Ну, то есть, она тоже там есть.

АА: Но мне интересно совсем другое. Я готов — и вот это реальное возвращение к себе — и мне реально интересно, и я занимаюсь этим сейчас, чтобы вытащить какую-то штуку, которая хочет вот этих телодвижений во мне, вот этого внимания, или хочет немножко помучиться прилюдно, или огромное количество других аспектов.

СК: Очень легко как-то стало эти все вещи доставать. Наверное, мы в меньшей степени с этим отождествляем себя теперь. И в то же время так же очень много чувств по этому поводу. В общем, гораздо легче стало, когда ты начинаешь что-то делать. Тебе все равно, как на это посмотрят. Кстати, и рефлексии стали совсем другие. Это удивительно! Может быть, конечно, это совпадение, а может быть, и нет. И зрительские рефлексии в последнее время все какие-то попадающие в точку. Самое плохое, что мы слышали за последние 3 года, это «я не понял».

АА: «Я не понял», это же не хорошо, и не плохо. Это просто такая ситуация на данный момент. Ну и ок, нормально, не надо понимать. А что ты чувствовал? А чувствовал ли ты что-то? Что вот с этим было? Ну, потому что не для этого и не про это было. Оно вообще не для того, чтобы быть понятным или быть понятым. Да, люди хотят быть понятыми, но это не значит, что то, что они производят, должно быть понятным. Это разные вещи.

О ТОМ, «ОТКУДА НОГИ РАСТУТ».

АК: А вот то, что вы стали компанией По.В.С.Танцы, и вообще это понятие, мы — театр, оно вам зачем было нужно?

СК: На тот момент, когда это создавалось, понятно, нужно было просто заявить о себе. Плюс, обстоятельства. На самом деле, там все было вместе. Обстоятельства так сошлись, что По.В.С.Танцами до этого называлось пару лет независимое объединение, где люди объединялись по несколько человек для каких-то перформансов, выставок, работы с музыкантами. Мы там всегда участвовали тоже, и потом, когда мы захотели спектакль свой делать с девчонками вчетвером, подвернулся грант от Гете Института, которые с нами уже работали, когда мы были у Саши Вальц. Все так сошлось.

АК: Кто был тогда с вами?

СК: Лена Головашева (сейчас она Лена Ленигер), она в Германии живет. Женя Козлова. А во втором спектакле уже Тарас Бурнашев появился. Для первого спектакля Тарас делал костюмы.

АА: Это были как раз те люди, которые были в классе экспрессивной пластики у Абрамова. И когда это все закрылось, мы решили организовать свое и по своим законам. Потом это тоже закрылось, все нашли что-то свое, накопили определенное количество радостей или обид в связи с друг другом, и надо было как-то разойтись. И все пошли в какое-то плавание свое. А потом, уже можно было приглашать людей к себе куда-то, и это было круто для себя. Потому что, ты думал, а я то по определению По.В.С.Танец. Это бред, конечно, потому что, я ничего не делал, чтобы назвать себя так.

КГ: Но это интересно, потому что, когда ты говоришь про весь этот период такого сравнения, завязанности на общество, имя тоже в этой ситуации работало как защитная такая штука.

СК: Ну, конечно, это ощущение общности, коллективного творчества. Потом, мы же, когда все были у Абрамова, он же нас всех учил самим с собой разбираться. И поэтому, когда мы образовались в команду, это реально была команда независимых людей. Это действительно была коллективная хореография, мы все на равных участвовали в процессе, потому что мы все пришли из того, места, где этому учили. Потом, когда у нас стали появляться какие-то другие люди, и по-другому бывало. А поначалу все были на равных, с одним и тем же бэкграундом, нам не нужно было уже договариваться о каких-то базисных вещах. А как это, коллективное? А кто лидер? А кто скажет, что делать? Мы уже были воспитаны в той структуре, где это было само собой разумеющимся. Ну, и плюс, опыт работы в Европе научил нас чисто технологическим каким-то вещам. Когда ты понимаешь уже, как отбирать, как структурировать. А язык, жизнь, момент, импровизация, присвоить движение — этому нас еще Абрамов научил.

Из оранжереи Абрамова мы попали гайками на завод. И мы начали прямо учиться танцевать, потому что думать телом мы уже умели.

АА: Это, конечно, потрясающий был человек, Геннадий Михайлович Абрамов. Это вообще была невероятная смесь. Во-первых, театр Васильева, нахождение в этой структуре, в этой стране. Очень специальное место. Потом, в этом специальном месте очень специальный человек, Геннадий Михайлович Абрамов. Со своим ноу-хау, со своей техникой, со своим очень жестким пониманием жизни, места художника, каким оно может быть, и с какими-то огромными нечеловеческими амбициями. И это настолько заражало всех остальных, что ты думал, что еще через пару занятий для тебя пройти сквозь стену будет небольшой проблемой. И это дало нам запал на долгие годы. Это мы сейчас вспоминаем как, назовем это, монархию, которая реально крепка в этой стране, и это имеет корни.

СК: То есть в монархическом театре Васильева был еще один царек, Абрамов, и поэтому они потом столкнулись… А европейский проект нас пообтесал, конечно. (речь идет о проекте Саши Вальц «На земле», 1998-2001 гг.)

АА: Абсолютно другая ситуация.

СК: Такой был крутой заряд оттуда, что мы совершенно не перестали думать, что мы крутые и уникальные, но при этом мы поняли, что мы и ничто тоже. Мы не можем ничего повторить, мы не можем выучить связку на классе. Мы ничего не можем! Мы не умели танцевать вообще. Из оранжереи Абрамова мы попали гайками на завод. И мы начали прямо учиться танцевать, потому что думать телом мы уже умели.

АА: И мы не стеснялись задавать вопросы, то есть не стеснялись казаться идиотами, глупыми. Этого не было.

СК: Было понимание того шанса, который мы получили, несмотря на то, что нас там эксплуатировали, конечно же.

АА: Но нам за это деньги платили.

СК: Ну, то есть это была такая вторая супершкола, альтернативная.

АА: С одной стороны альтернативная, с другой стороны, такая же. Потому что была такая же мощная диктатура, прямо жесткая. Потом у нас была другая школа общения, с другими людьми, которые много лет назад уехали из этой страны в Германию и работают там, Театр ДО. Это тоже был какой-то сумасшедший опыт. Мы же ездили с ними в Эдинбург, 21 спектакль с ними сыграли, и выжили, сохранили интерес к тому, чем занимаемся, и Абрамова, конечно, вспоминали добрым словом. Там же другие условия. Нет возможности искать новое для себя, приходится повторять удачные приемы из спектакля в спектакль. Потому что это покупают.

ПРО СТО ПУТЕЙ.

АК: Мне кажется, это очень тяжело в какой-то момент не стать зависимым от этого. Как ты сказал, ты создаешь себе метод, чтобы он помог создать тебе работу, и потом «ну, я же уже его сделал, как же я его поламаю?»

АА: А что там было такого клевого придумано? Только лишь то, что я понимаю, как там было клево. Это как альбом. У нас дома стоит большое количество альбомов, мы одно время фотографировали все, и все это собирали. И мне категорически не нравится то, что я там вижу. Я вижу там себя, я абсолютно другой там.

СК: Кстати, это удивительно. Я имею в виду, что обычно в нашем возрасте все наоборот. Смотрят на фотки и думают, о, какие мы классные, молодые. У нас что-то все наоборот. Мы смотрим на себя десять лет назад, и думаем, что это такое? Мы не были толстыми, но все равно ощущение, что как будто там слои какие-то. А сейчас их как будто бы нет. И мы прямо видим это.

АА: У меня есть пару фотографий, армейские или я с мамой. Я когда смотрю на это, я как будто бы меняюсь, внутри что-то со мной происходит. Вот это изображение как-то действует на меня, и я хочу его иметь рядом, и я хочу следить за этими изменениями в себе.

КГ: Да, это интересно, я вот тоже люблю пересматривать свой альбом, где мои фотографии лет до пяти, и совершенно не могу смотреть на фотографии после.

АА: Правда-правда.

КГ: Потому что есть какое-то чувство…

СК: …что там что-то зарождалось.

КГ: Да, что там было сто путей.

СК: Ты что-то там можешь для себя понять.

АА: А дальше уже не так.

СК: А дальше уже ты не столько про себя понимаешь, сколько про время, а раньше — точно про себя.

АК: А мы же к вам пришли с этой историей про юбилей, про «как это было», и все такое. То есть это неинтересно смотреть на прошлое как на набор, грубо говоря, фотографий?

АА: Понимаешь, интересно другое. Клево, что вы пришли и спрашиваете о том, что вам интересно. Мне очень приятна сегодняшняя ситуация. Это круто! Вот это юбилей! Правда. Это редко бывает и есть определенный вкус общения, и ты же не можешь, это по заказу получить. И если это вдруг возникает, это круто, и этого достаточно.

СК: А еще я, конечно, все время думаю, всех людей вспоминаю, с которыми мы работали в те или иные времена, чувствую про этих людей, думаю про них. И в этом есть что-то важное, мне кажется. Потому что мы пересеклись в какой-то момент…

КГ:…потому что это те пункты, в которых опять сто дорог…

СК: Да, это опять перекресток. Мы встретились там тоже как-то неслучайно, и прошли вместе какой-то путь, и вот в этом смысле вспомнить здорово.

АА: Да, ни одного не было случайного, были какие-то все удивительные: Елена Ленигер, Евгения Козлова, Тарас Бурнашев, Ольга Вавилова, Наталья Крутилина, Анна Субботина, Нина Кунгурова, Ольга Сытник, Илья Беленков, Александр Андрияшкин, Соня Левин, Эммануэль Горда, Алена Смирницкая, Владимир Стуров, Ирина Долголенко, Лариса Александрова, Дарья Бузовкина, Ирина Гонто, Станислав Климушкин, Илья Малкин, Брэд Элдоус, Ричардас Норвила, Валерий Васюков, Аркадий Марто, Вадим Коптиевский, Мила Ракета, Ник Артамонов.

Александра Конникова и Альберт Альберт — хореографы, танцовщики, актеры, преподаватели. С 1998 по 2001 работали с немецким хореографом Сашей Вальц. В 1999 году стали со-основателями танцевальной компании «По.В.С.Танцы». Изучали современный танец, импровизацию, перформанс в «Классе экспрессивной пластики» Г. Абрамова в театре «Школа драматического искусства» А.Васильева, а также на мастер-классах ведущих мастеров Европы и США. «По.В.С.Танцы» были представлены на фестивалях современного танца в России, странах СНГ, Европы, в США и Израиле. Саша и Альберт участвовали во многих международных проектах в качестве хореографов, модераторов или исполнителей. Работали как приглашенные хореографы для танцевальных компаний «Джока Джок» ( Кения, Найроби ), «Dialog Dance» (Кострома), «Граффити» ( Ярославль).

Раз уж вы здесь…

… у меня есть небольшая просьба. ROOM FOR существует уже пятый год и во многом только потому что я (Катя Ганюшина) просто делаю то, во что верю. Но иногда очень хочется знать, что это важно еще кому-то. Чтобы выразить эту важность, не всегда есть время и нужные слова, поэтому просто поддержите ROOM FOR. Даже 100 рублей, переведенные в поддержку проекта, будут для меня сигналом, что есть еще кто-то, для кого существует ROOM FOR. Спасибо!